I valori

La Naja

Premessa

C’era una volta la chiamata alla leva militare per tutti i giovani maschi, sani e non raccomandati.

C’era una volta la chiamata per alcuni che il destino volesse essere “Alpini”.

Come per le favole degli Andersen, i racconti delle loro gesta sono diventati immortali. Le leggendarie imprese degli Alpini, costretti a vivere i tremendi anni delle guerre del secolo scorso, sono storia pubblicata nei testi scolastici.

C’erano alcune generazioni di alpini che hanno cercato di continuare le gesta dei loro padri, in tempo di pace. C’erano, perché oggi la leva militare non esiste più. Esistono ancora gli alpini, con le loro insegne e bandiere. Con immutato coraggio, giovani con il cappello alpino, servono la patria anche fino all’estremo sacrificio.

Storia del servizio militare

Il servizio militare di leva è stato un obbligo normativo per intere generazioni di italiani.

Conosciuto formalmente come “coscrizione obbligatoria di una classe” e noto in gergo come “naja”, indica il periodo di tempo (cambiato più volte nel corso dei decenni) che la gran parte dei cittadini maggiorenni maschi doveva dedicare per l’addestramento sotto le armi.

La leva, introdotta con la nascita del Regno d’Italia nel 1861, è stata obbligatoria fino al 1 gennaio 2005, quando è stata resa inattiva nell’ordinamento italiano dopo 143 anni.

La nascita della Repubblica e la Costituzione hanno riaffermato il dovere dell’obbligatorietà del servizio (articolo 52), moderato da modalità e limitazioni imposte dalla legge.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la naja obbligatoria scese a 18 mesi che diventarono 15 nel 1964.

Dopo la chiamata alle armi, tramite apposita cartolina-precetto, si veniva sottoposti alla visita. Nel 1972 fu emanata la legge 772 che per la prima volta disciplinava l’obiezione di coscienza e l’introduzione del servizio civile, obbligatorio, alternativo e sostitutivo a quello militare per chi fosse risultato idoneo alla visita di leva ma non volesse prestare servizio armato.

Nel frattempo, le spinte della contestazione giovanile e l’insofferenza di gran parte dell’opinione pubblica fecero breccia ottenendo negli anni ulteriori diminuzioni del periodo obbligatorio di leva: negli anni a venire diminuzioni del periodo obbligatorio di leva: nel 1975 divenne di 12 mesi per l’esercito e l’Aeronautica.

In marina, invece, la ferma è rimasta di 18 mesi fino al 1989.

Nel 1997 il Parlamento votò la riduzione del servizio militare a dieci mesi.

Due anni dopo una legge delega introdusse anche, per la prima volta, il servizio militare volontario per le donne.

Nel 1999 il Cdm approvò il disegno di legge del ministro della Difesa Scognamiglio per avviare il processo di superamento della naja obbligatoria.

Divenne legge nel novembre 2000 e in sostanza conferiva al governo la delega a emanare disposizioni per la modifica dell’obbligo entro 7 anni.

La norma non aboliva radicalmente l’obbligo della coscrizione, che può essere ripristinato in casi di guerra, crisi o carenza di soldati.

In un primo momento venne stabilito che le chiamate per la leva fossero fermate a partire dal 2007.

L’abolizione del servizio di leva e i valori che portava

Invece la legge 226, del 23 agosto 2004, promulgata dal secondo governo Berlusconi, anticipò la sospensione al 1 gennaio 2005, quando giurarono i nati nel 1985, l’ultimo scaglione di leva.

Da quel momento l’Italia, come molti altri Paesi al mondo, ha forze militari definite “professioniste”.

Quei mesi di coscrizione obbligatoria (prima 24 poi 12) per molti giovani rappresentarono una finestra verso un mondo fino ad allora sconosciuto: la propria Nazione.

Quella chiamata obbligò infatti i giovani che raggiungevano la maggiore età a partire da casa superando, magari per la prima volta, i confini del proprio paese.

Non a caso in tanti riconoscono il servizio militare obbligatorio quale strumento che facilitò la costruzione dell’unità d’Italia, oltre che la diffusione della lingua italiana.

Archivio fotografico naja

L’adunata

La celebrazione degli Alpini e del loro servizio

L’Adunata nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini è una manifestazione che si svolge ogni anno nella seconda settimana di maggio in una città scelta, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le adunate si svolgono in ricordo della prima ma Adunata, che allora si chiamava Convegno nazionale, e che si svolse sul Monte Ortigara nel settembre 1920 per ricordare le migliaia di caduti durante la battaglia del monte Ortigara e della prima guerra mondiale in generale.

L’adunata si svolge in più giorni e ha il suo culmine la domenica con la sfilata di decine di migliaia di alpini per le strade della città ospitante.

Alla sfilata, che dura normalmente per tutta la giornata, generalmente solo gli iscritti all’Associazione Nazionale Alpini, che vengono divisi per Sezioni Ana d’appartenenza (i primi a sfilare sono gli alpini delle Sezioni all’estero, ultimi quelli della Sezione ospitante) e accompagnati da numerose bande e fanfare.

Il pubblico si colloca ai lati o sulle tribune.

Ogni Adunata nazionale ha un suo tema (o motto), scelto dal Consiglio Direttivo Nazionale, che diventa il filo conduttore della manifestazione e degli eventi che caratterizzano la vita associativa durante tutto l’anno.

Sono proprio le penne nere delle varie Sezioni che, armate di spirito creativo, lo sviluppano e lo amplificano, proponendo gli striscioni che vengono mostrati in sfilata, la domenica.

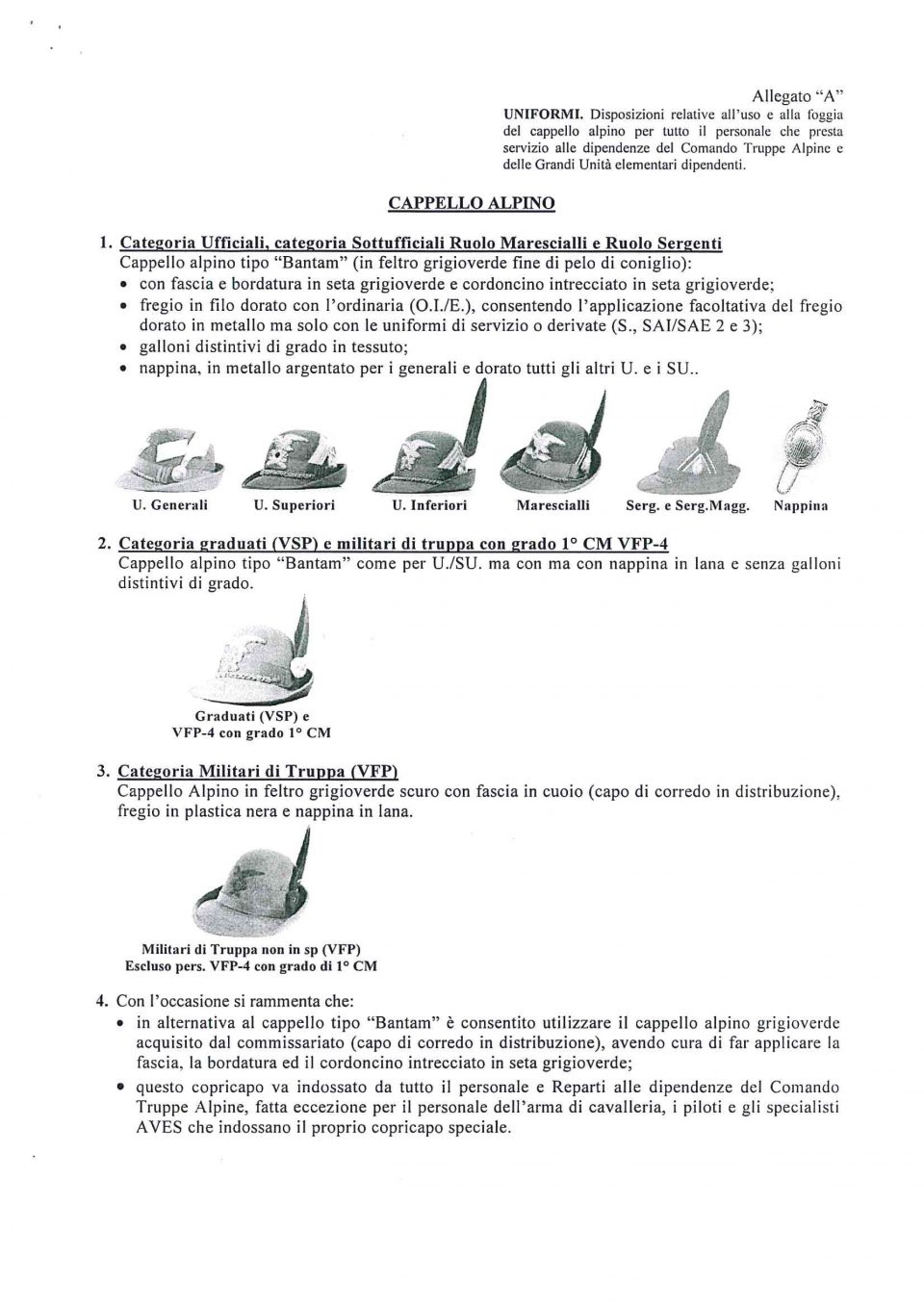

Il Cappello

Il simbolo degli Alpini

Oggi, il cappello alpino, oltre a identificare le tradizioni di un corpo militare così unico e particolare, rappresenta anche la testimonianza dei legami umani, dei Valori e dello spirito di servizio con i quali ogni giorno i nostri Soldati guardano alla Patria, quegli stessi Valori e Principi che guidano anche gli Alpini, non più in armi, ma che mantengono fede al giuramento prestato e dedicano la propria vita all’Italia.

Perché gli Alpini hanno una penna sul cappello?

In tempi di lotta contro la tirannia, un montanaro ribelle, Ernani, indossava un copricapo tondo ornato da una penna.

Da allora, questo copricapo è diventato il simbolo dei soldati alpini italiani e portoghesi. La penna sulla testa degli Alpini significa forza e resistenza contro le avversità e fierezza per la patria.